Vom Namen und dem Wappen

der Stadt Schwerte

Teil I: Zur Namensdeutung von Schwerte

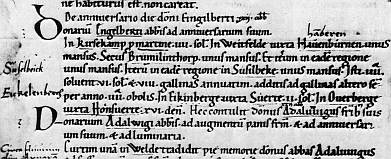

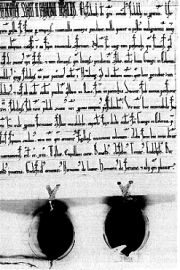

Die älteste schriftliche Überlieferung des Namens "Schwerte" lautet

"suerte". Wir finden ihn in dieser Form im "Werdener Urbar", einem

Schenkungsverzeichnis der Reichsabtei Werden a. d. Ruhr von etwa 970 und

1100, in einer Abschrift des 12. Jhdts.

In der Frage zur Bedeutung des Namens suerte gehen freilich die Meinungen

der Fachleute weit auseinander. So interpretiert Dr. Wilhelm Bleicher den

Namen, indem er von einem dreisilbigen su-er-ta ausgeht, als "Ort, wo es

Schweine gibt"(1) Prof. Dr. Paul Derks dagegen als "Die Schwärze"(2).

Die bisherige Deutung von suerte, als "nasse Erde", ist dagegen ins

Hintertreffen geraten. Wer hat nun Recht? Hierüber ist es zwischen

Derks und Bleicher zum Gelehrtenstreit gekommen, der von Derks, mit heftigen

Angriffen gegen Bleicher, in die Öffentlichkeit getragen wurde.

Auszug aus dem Werdener Urbar von etwa 970, in der Abschrift

des 12.

Jhdts. StADüsseldorf, Werd. Dep. + HS Nr. 9, Bl. 31b.

Obwohl ich kein Sprachwissenschaftler sondern nur ein Laie bin, sind mir

doch die Schwächen der Bleicher'schen Thesen wohl bewusst. Sie

bedürfen gewiss teilweise noch der Nachbesserung, keinesfalls der

Damnatio. Doch auch die umfangreiche Arbeit von Derks lässt etliche

Fragen unbeantwortet, bzw. hat er sie sich erst gar nicht gestellt. Der

Grund liegt meiner Meinung nach in dem Ausschließlichkeitsanspruch

seiner Thesen. So lässt er nur eine altsächsische-niederdeutsche

Herkunft des Namens suerte gelten. Auf dieser Basis vertritt er seine Thesen

mit sprachwissenschaftlichen Methoden logisch, schlüssig, konsequent.

Doch so überzeugend seine Beweisführung auch ist, sie gilt nur,

wenn auch die Ausgangslage stimmt. Doch daran hege ich erhebliche Zweifel.

Daher lege ich im Folgenden auch den Finger an die Stellen, wo es schmerzt.

Um es gleich vorweg zu sagen, mit Schwertern hat der Name unserer Stadt

nichts zu tun, da nach dem hier im Hochmittelalter gesprochenen

altsächsich-niederdeutschen Dialekt das Wort Schwert, als "swerd", mit

auslautendem "d" gesprochen und geschrieben wurde und die althochdeutsche

bzw. mittelhochdeutsche Sprachgrenze zum Niederdeutschen um 1000 herum

unseren Raum nicht berührte. Daher kann das althochdeutsche "swert"

mit auslautendem "t" auch nichts mit "suerte" zu tun haben.

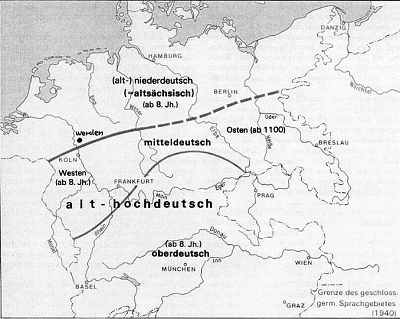

Gegen diese, von Gerhard Hallen, Dr. Leopold Schütte3) und Paul

Derks4) vertretene Ansicht ließen sich allerdings zwei gewichtige

Gegenargumente ins Feld führen. Zum Einen entstand das Werdener Urbar

unmittelbar an der althochdeutschen-altsächsischen Sprachgrenze, wie

Sie der Karte entnehmen können. Ein althochdeutscher Spracheinfluss auf

den Schreiber des Urbars kann darum nicht generell ausgeschlossen werden.

Zum anderen sind da noch die nach 1200 auftretenden Schreibweisen "sverthe"

und "Swerthe" etc. Nach Derks entspricht das darin enthaltene "th" im

Altsächsischen, im Mittelniederdeutschen und Hochdeutschen dem Laut

"d". Die Namen wären somit als "sverde/swerde" zu lesen.

Karte der geographischen Sprachgrenzen nach: Werner König, dtv-Atlas

zur deutschen Sprache, 1978, grob vereinf. Darstellung.

Wenn wir den Derks'schen Thesen weiter folgen, so müssen wir bereits

das "u" in suerte, und somit auch das "v" in "sverte/sverthe" als "w"

lesen. Sollte dies zutreffen, so könnte der Name Swerte/Swerde sowohl

im Altsächsischen als auch im Althochdeutschen auf das Schwert als

Waffe zurückgeführt werden. Doch ist das sehr unsicher. Daher

lasse ich es bei dieser Aussage und versuche das Problem anders anzugehen.

Um die Verwirrung vollständig zu machen, will ich daher

zusätzlich noch eine weitere Deutungsvariante vorstellen. Mögen

meine Thesen und Schlussfolgerungen nun richtig oder falsch sein, so

wären sie im letzten Falle trotzdem nicht vergebens, würden sie

doch mit dazu beitragen, das Unmögliche auszuschließen.

Ausgangspunkt der Forschung muss die älteste Namensform von

"Schwerte", das orthographisch dreisilbige "su-er-te" sein, wie wir es im

Werdener Urbar finden. Größte Unklarheit besteht hinsichtlich der

Lesart von "suerte". Da in dem Urbar der Schreiber einerseits den Vokal

"u" für sich selbst, andererseits aber auch für den Halbvokal

"v" setzt, können wir "suerte" auch als zweisilbiges "sver-te""

lesen, wie es 1150 erstmals urkundlich erscheint und auf dem alle weiteren

Schreibweisen des Namens basieren.

Gegen die von Derks vertretene Ansicht, das "u" in suerte sei als "w"

zu lesen, widerspricht das Urbar selbst. So finden wir nur eine Zeile unter

dem Orts/Gebietsnamen suerte den Eigennamen Adalwigus. Hier ist das "w" als

"Doppel-u" geschrieben, und später (um 1200 ?) mit einem darüber

gesetzten "w" als solches kenntlich gemacht. In der darauffolgenden Zeile

erscheint der Name als "Adalwigi" mit dem "w". Dagegen wird das "u" in

suerte nicht durch ein darüber geschriebenes "w", sondern durch ein

"v" gekennzeichnet. Von der Schreibweise her steht hierbei das Graphem "v"

eindeutig für das gemeingermanische Phonem "f"5). Zumindest im Falle

des Werdener Urbars trifft die sonst wohl mögliche Lesart "u=w" bei

suerte nicht zu! Die Derks'sche These steht hier auf sehr schwachen

Füßen.

Die Kardinalfrage muss daher lauten: Kann sich das orthographische

"suerte" binnen 50 Jahren phonetisch zu"sverte" entwickelt haben?

Ich möchte dies kategorisch verneinen! Innerhalb einer solch kurzen

Zeitspanne ist das nicht möglich. Wir müssen daher m.E. "suerte"

als zweisilbiges "sverte" lesen!

Unstreitig bleibt jedoch, dass wir das dreisilbige "su-er-te"

orthographisch und phonetisch als Stammform ansehen müssen, dessen

Entwicklungsbeginn zur zweisilbigen Namensform "sver-te", vermutlich

Jahrhunderte vor 970 anzusetzen ist.

Wie kann dieser Prozess abgelaufen sein?

Antwort: Da das "s" in "suerte" nicht als stimmhaftes "s", wie in

"sauer, Suhle, etc.", sondern als stimmloses gemeingermanisches

"=ß" gelesen und gesprochen werden muss6), löste es eine

Silbenverschmelzung von "su" und "er" aus, die durch eine

zwangsläufige phonetische Abschwächung des "u" bewirkt wurde.

Aus "su-er-te" wurde so "uër-te", wobei nach einer späteren

Schreibweise zu urteilen, das "e" als kurzer Vokal "ë", wie in

"Emmenthaler, essen, Erde" etc. gesprochen wurde. In letzter Konsequenz

verdrängte schließlich das "v" auch lautlich das

abgeschwächte "u". Schreibweise "sverte"; Lesart nun "vër-te".

Obwohl sich diese Schreibweise, auch in der Nebenform "sverthe" mit

"th=d" (?) noch bis 1279 hält, wird doch ab 1200 das "v" durch das

lautlich nähere "w" zunehmend verdrängt, wobei die Form "swerte"

von 1346 bis 1595 absolut dominiert.

Name

Schreibweise | 10. Jhdt. | 11. Jhdt. | 12. Jhdt. | 13. Jhdt. | 14. Jhdt. | 15. Jhdt. | 16. Jhdt. |

| Suert | ca. 970 | ca. 1083/99 | | | | | |

| Sverte | | | 1150 | 1200

1231

1236

1243

1254

1279 | | | |

| Swirte | | | | 1213

1255

1293 | 1324 | 1473 | |

| Swirthe | | | | 1222 | | | |

| Svirthe | | | | 1222

1249 | | | |

| Swerthene | | | | 1225 | 1343 | | |

| Sverthe | | | | 1226

1246 | | | |

| Swerthe | | | | 1232

1245

1246 | | | |

| Swerte | | | | 1243 | 1346

1352

1362

1389

1390

1391

1396

1397 |

1401

1421

1424

1426

1428

1429

1431

1435

1436

1452

1463

1467

1468

1480

1493

|

1507

1518

1520

1523

1531

1560

1596

|

| Sweirte | | | | | 1351 | 1401

1409

1420 | |

| Sweyrte | | | | | 1374

1399 |

1418

1437

| |

| Swierte | | | | | 1381

1396

1397 |

1406

|

1581

|

| Suerten | | | | | | 1491 | |

| Sweirten | | | | | | | 1534 |

| Schweirte | | | | | | | 1562 |

| Schwierthe | | | | | | | 1567 |

| Schwerdte | | | | | | | 1578

1582

1592 |

| Schwert | | | | | | | 1590 |

| Schwerte | | | | | | | 1592

1598

bis heute |

Tabellarische Auflistung der Schreibweisen des Namens Schwerte.

Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Doch um 1200 geschieht etwas Erstaunliches. Neben den Schreibweisen

"sverte" und "swerte" erscheint völlig unvermittelt die Form

"swirte", die sich erstmals für 1213 belegen lässt7). Mit den

Varianten "svirthe-swirthe-Swierte", bis hin zu "Schwierthe", bildet diese

Form eine eigene Gruppe, die sich parallel und zeitgleich zur swerte-Gruppe

stellt, wie meine Zeitebenendarstellung des Namensspektrums Schwerte vor

Augen führt. Dieser Vokalwechsel vom "e" zum "i" geschieht so

schlagartig und sporadisch, dass man ihn nicht mit einer Lautverschiebung

erklären kann. Nein, es kann sich meiner Meinung nach nur um den

Einbruch eines anderen Dialektes in die hiesige Niederdeutsche

Schriftsprache handeln, der aus dem Rheinisch-Kölnischen zu uns gelangt

sein muss und stark vom Althochdeutschen bzw. Mittelhochdeutschen

geprägt sein dürfte.

Diese "Swirte-Gruppe" lässt Derks, mir absolut unverständlich,

völlig unberücksichtigt. Frage: Warum?

|

|

|

Die Urkunde von 1213, mit der erst-

maligen Nennung von "swirte".

|

Es steht aber wohl außer Frage, dass "swerte" und "swirte"

inhaltlich denselben Begriff umschreiben, dessen Bedeutung uns noch

unbekannt ist. Will man jedoch seine Bedeutung erschließen, so

dürfen wir uns ihm nicht nur über die

altsächsisch-niederdeutsche Sprache her nähern, wie Derks es tut,

sondern müssen sehr wohl auch das Althochdeutsche mit in Betracht

ziehen und nach gemeinsamer Wurzel suchen.

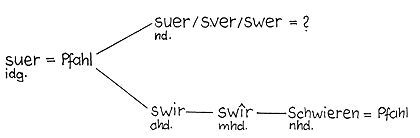

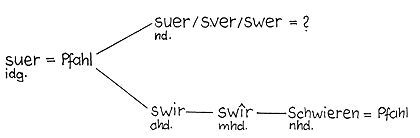

Wie Dr. Bleicher schon in seiner Arbeit8) ausführte, lässt sich

z.B. das althochdeutsche "swiron = bepfählen" auf dessen vorerst

hypothetisches Substantiv "Swir = Pfahl" zurückführen, das wir

auch im mittelhochdeutschen "Swîr = Uferpfahl", im angelsächsischen

"Swier = Pfosten und im Neuhochdeutschen (schweiz.) "Schwieren = Pfahl"

wiederfinden.

"Swirte" könnte demnach als "Ort der Pfahlsetzung" interpretiert

werden, was immer es auch bedeuten mag.

Nun lässt sich aber mit einiger Wahrscheinlichkeit

"Swir/Swîr/Swier", bei gleichem Sinninhalt, auf das indogermanische "suer"

= Pfahl, Doppelpfosten oder langes Holzstück zurückführen9),

das möglicherweise schon als einsilbiges "uer" gesprochen wurde.

Liegt es da nicht nahe, auch die Wurzel von "suerte" im Indogermanischen zu

vermuten? Dies würde aber bedeuten, dass sich im Namen "suerte"

uraltes, vielleicht keltisches oder vorgermanisches Namensgut erhalten hat,

wie es auch bei den Flussnamen Ruhr, Röhr und Möhne vermutet wird.

Diese Variante hat schon Wilhelm Bleicher in seinem Aufsatz angedacht,

aber leider nicht weiter verfolgt.

Vermutliches Entwicklungsschema von suerte zu swerte.

Eine mögliche keltische Herkunft des Namens Schwerte lehnt Derks

kategorisch ab: "Von den Kelten im altwestfälischen Raum hat die

Forschung indes lange Abschied genommen"10), und: "...weiß Bleicher

doch selbst, dass die Gallier oder andere Kelten nicht in Westfalen

gesiedelt haben."11)

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Kelten als Träger der

Latènekultur zweifelsfrei feststehen und diese Kultur, in der

vorrömischen Eisenzeit, durch Siedlungsreste, Gräberfelder und

zahllose Einzelfunde in Westfalen nachgewiesen ist12).

Vermutliche Ableitung des niederdeutschen Swerte und mittelhochdeutschen

Swirte vom sinngleichen indogermanischen suer=Pfahl.

Wir müssen also in Westfalen in der vorrömischen Eisenzeit von

einer zumindest kelto-germanischen Mischbevölkerung ausgehen, die von

der keltischen Latènekultur geprägt war. Bei der keltischen

Kulturdominanz in Westfalen einen keltischen Spracheinfluss auf die

Bevölkerung völlig auszuschließen, ist wohl mehr als

unwahrscheinlich. Wenn auch, nach dem bisherigen Erkenntnisstand, in

Westfalen keine keltischen Ortsnamen überliefert sind, so kann man

daraus m.E. allenfalls auf einen plötzlichen Zusammenbruch dieser

Kultur, und eine nachfolgende Germanisierung schließen, in deren Folge

größtenteils eine Neubenennung erfolgte.

Kommen wir nun zur These von Prof. Derks, der "suerte" vom

altsächsischen-niederdeutschen "suart/swart"13) ableitet, das im

Althochdeutschen übrigens "swarz" lautet. Natürlich lässt

sich von "suart", das wie im Falle "Suerte" mit stimmlosem "s" und

abgeschwächtem "u" gesprochen wird, der Begriff "uërte/ wërte" =

die Schwärze ableiten, das als Adjektivabstraktum im Niederdeutschen

übrigens nicht nachzuweisen ist. Doch was beweist das schon?

Zeitebenendarstellung der Schreibweisen des Namens Schwerte. Links: Die verm. niederdeutsche Swerte-Gruppe. Davon abzweigend die Regional-Plattdeutsche Sweirte-Gruppe. Dessen letzte Form "Schwäierte" (19.Jhdt.) ist hier nicht erfasst.

Es ist ein Faktum, dass Menschen aller Zeiten einem geographischen Punkt

oder Gebiet Namen beilegten, durch den er oder es definiert wurde. D.h. ich

kann begreifen, dass man evtl. den Raum Schwerte als den "Schwarzen Ort"

oder das "Schwarze Gebiet" charakterisiert hat, was immer auch der Anlass

dazu gewesen sein mag (Beisp.: schwarte Bierke/schwarzer Bach i. Holzw.

Flurn. Am Schwarzenbach). Nicht begreifen kann ich jedoch, dass man ihn als

definitionslose abstrakte "Schwärze" bezeichnet haben soll. Auch Derks

vermag hierfür nicht ein Parallelbeispiel beizubringen.

So reduziert sich meines Erachtens auch die Derks'sche Fleißarbeit

auf bloße Theorie. Sie ist und bleibt vorerst nur eine These, deren

Wahrheitsgehalt sich erst noch erweisen muss.

Reinhold Stirnberg

Anmerkungen:

- W. Bleicher, Das älteste Schwerte - Gedanken zur Deutung des

Ortsnamen. Hohenlimburger Heimatblätter, Heft 4/98.

- Paul Derks, Der Siedlungsname Schwerte, in: Beiträge zur Geschichte

Dortmunds u. d. Grafschaft Mark, Bd. 90, Dortmund 1999, S. 8ff.

- Westf. Städteatlas, Liefer. III, Nr. 9, 1990.

- P. Derks, der Siedlungsname Schwerte... siehe oben.

- Vergl. Braune/Mitzka, Althochdeutsche Grammatik, 12. Aufl. M. Niemeyer

Verl. Tübingen 1967, S. 124 § 137, S. 126 § 139.

- Vergl. Braune/Mitzka s.o., S. 167 § 168.

- Urkunde von 1213. StAKöln, Bestand St. Georg, Nr. 10.

- W. Bleicher, Das älteste Schwerte... S. 129.

- W. Bleicher, nach J. Pokorny: Indogerm.-etym. Wörterbuch, Bd. 1,

Bern/München 1959, S. 1050, Nr. 3.

- P. Derks, Der Ortsname Dortmund, in: Beitr. z. Gesch. Dortmunds u. d.

Grafschaft Mark, Bd. 78/1987, S. 176.

Er zitiert dazu:

Much, Waren die Germanen des Caesar und Tacitus Kelten?

Kuhn, Vor- und frühgerm. Ortsnamen.

Kuhn, Völker zwischen Germanen und Kelten.

Kuhn, Die Nordgrenze der keltischen Ortsnamen.

- P. Derks, Der Siedlungsname Schwerte... s.o., S. 28. Derks bezieht sich

hier auf Bleicher, Älteste Siedlungsräume im nördlichen Sauerland,

in: Der Märker, Heimatblatt f. d. Bereich d. ehem. Grafschaft Mark, 16

(1967), S. 103/104.

- Eine, allerdings unvollständige Übersicht über 17 Fundkomplexe

im Reg.-Bez. Arnsberg in: Die Fundmünzen d. Röm. Zeit in

Deutschland, Abt. VI NRW, Bd. 5 Arnsberg, Gebr. Mann Verlag/Berlin 1972.

- P. Derks, Der Siedlungsname Schwerte... s.o.